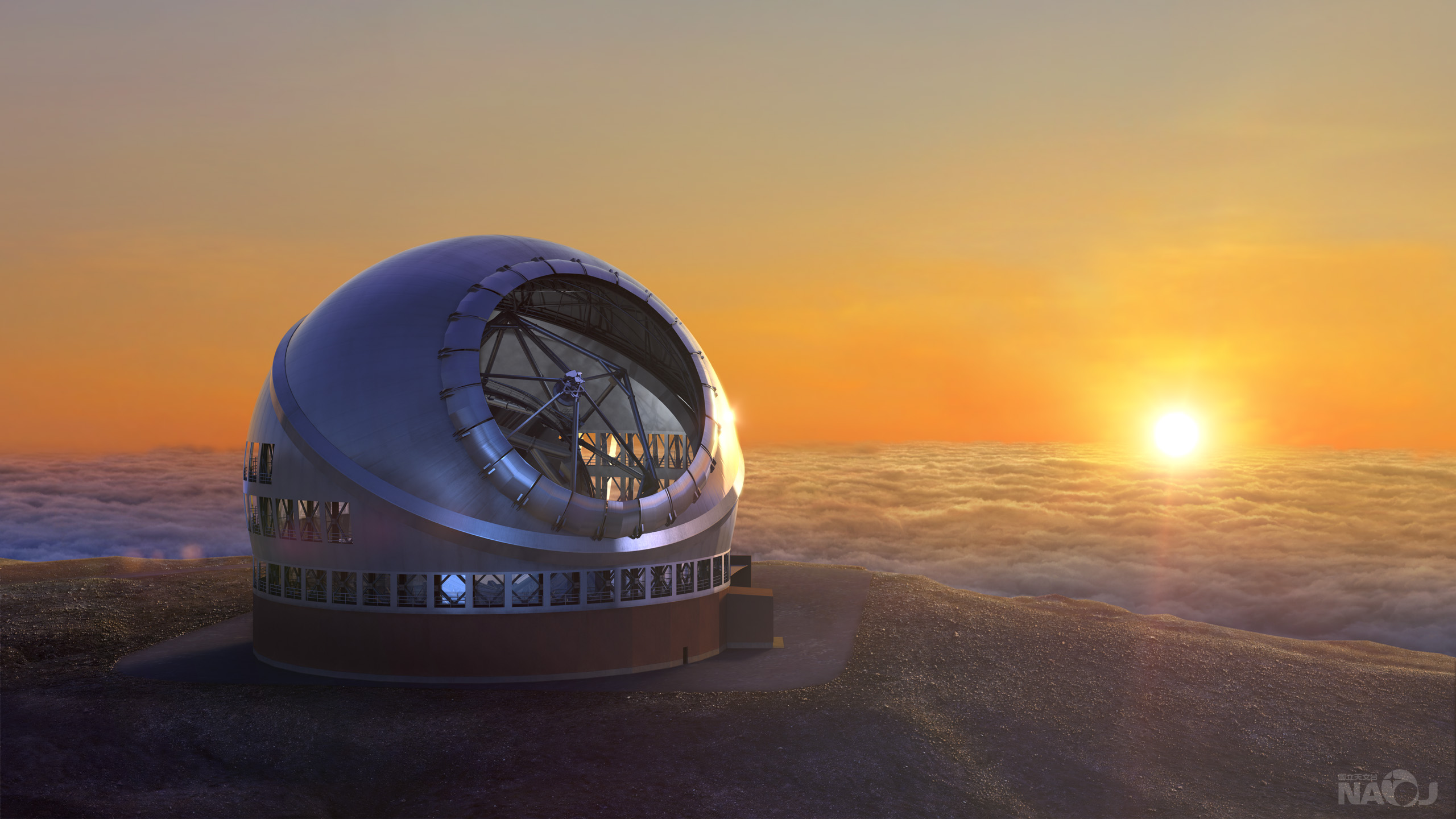

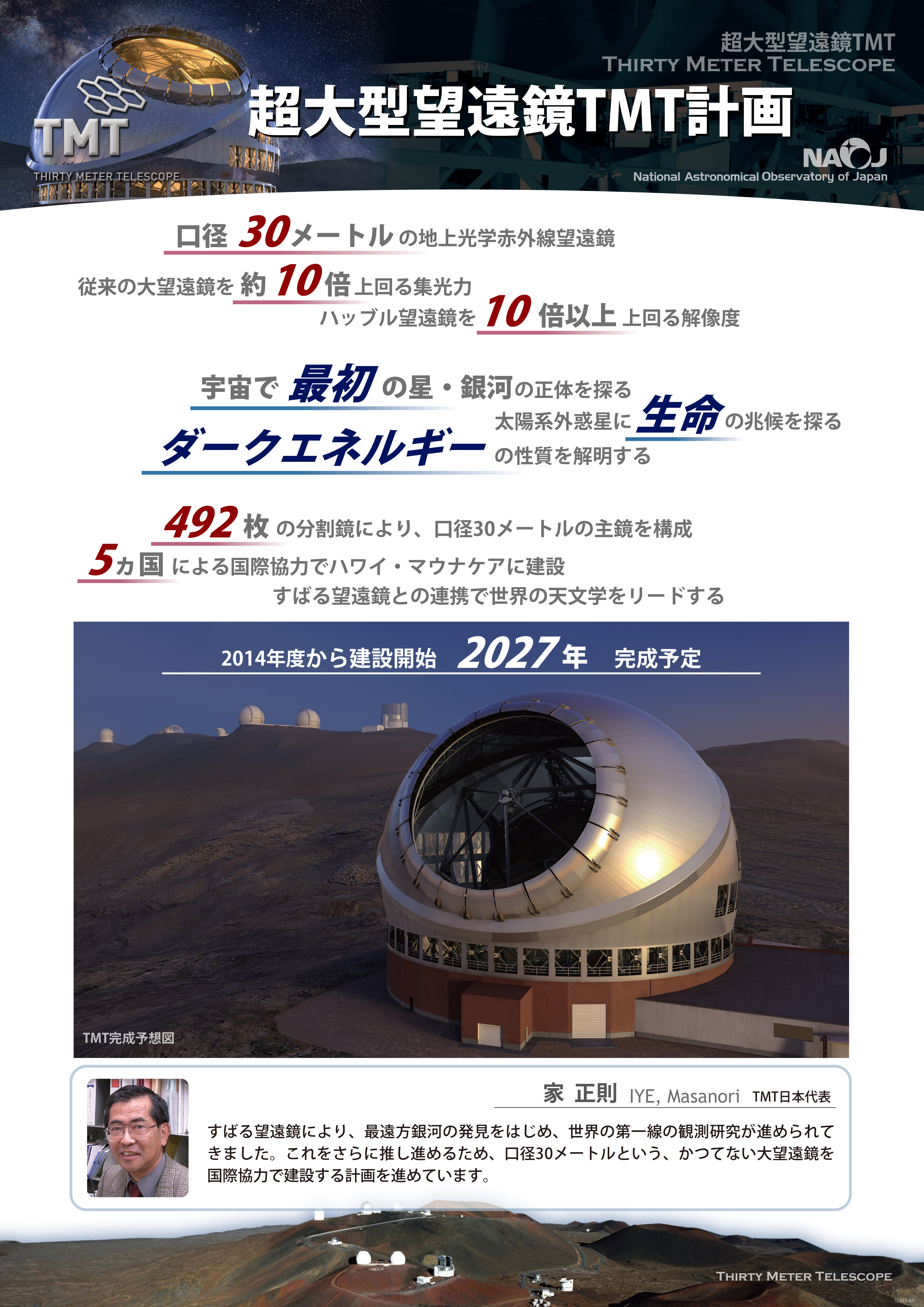

Thirty Meter Telescope(TMT)は、ハワイ島マウナケアに建設予定の望遠鏡です。

その名のとおり、30mの口径をもち、実現すれば史上最大の望遠鏡となります。

TMTの建設は、宇宙の始まりや、太陽系外惑星での生命の探索といった、天文学の大問題の解決に結びつくと期待されます。

大学の講義がつまらないと感じた経験はありませんか?教授が一方的にしゃべり続け、無為に時間が過ぎていく中、大学の講義ってこんなものなのかな、高校までと変わらないな、と思った経験は。

大学で身につけるべきは、「誰も答えを知らない問い」に立ち向かう力のはずです。そうした力が、受動的な講義だけで養われるわけはありません。

「君が宇宙と社会のコミュニケーションをデザインするセメスター(きみせめ)」では、科学コミュニケーションの企画立案を通して、主体的に「誰も答えを知らない問い」に立ち向かう能力を涵養します。

「君が宇宙と社会のコミュニケーションをデザインするセメスター(きみせめ)」は、科学コミュニケーションをテーマとした課題解決型の講義です。科学(天文学)と社会との軋轢を一般の方に伝え、さらには解決をめざし、学生たちが企画を立案し実施します。

講義に参加した学生は、理系と文系が約半数ずつです。

課題として、2016年度は、現在リアルタイムで進行中の、Thirty Meter Telescope(TMT)とよばれる望遠鏡の建設を扱いました。

Thirty Meter Telescope(TMT)は、ハワイ島マウナケアに建設予定の望遠鏡です。

その名のとおり、30mの口径をもち、実現すれば史上最大の望遠鏡となります。

TMTの建設は、宇宙の始まりや、太陽系外惑星での生命の探索といった、天文学の大問題の解決に結びつくと期待されます。

(提供NAOJ)

しかし、TMTの建設に、さまざまな課題があることも事実です。そのうちのひとつは、マウナケアの自然や文化との共存です。

そのため、絶滅危惧種や神殿、墳墓が存在しない地域を、TMTの建設予定地としています。環境保全や考古学の専門化を現地に派遣したり、TMTの職員への教育プログラムの整備も予定されています。加えて、現地に暮らす人々の経済や教育への支援も計画されています。

マウナケアの人々には、TMTの建設に賛成の人もいれば、反対の人もいます。原因の一旦は、科学者と現地の人々の間の価値観の違いであり、建設許可をめぐる公聴会が今まさに行われています。TMT建設をめぐる問題は、まさしく、「誰も答えを知らない」問いなのです。

「きみせめ」の最終的な課題は、TMT計画とその問題点を一般市民にわかりやく伝える企画の立案です。そのためにはまず、問題点の根幹である「価値観の違い」と向き合わねばなりません。

「価値観の多様性」という言葉をわれわれは簡単に口にしますが、自分と異なる立場の人々の価値観を理解するのは難しいものです。人々の価値観は、暮らしている環境や積み重ねられてきた歴史によって形作られます。そのため、授業はまず、ハワイの文化や天文学の歴史について知ることから始まります。その後、現在進行形で進んでいるTMTの問題が説明されます。

TMT建設を取り巻く状況の解説は、一面的にならないよう、また単純な二項対立に落とし込まないよう、常に別の立場や視点を紹介しつつ行われます。

続いて、チームに分かれ、TMT計画とその問題点を一般市民にもわかりやく伝えられるようなイベントを企画します。

学生たちの企画は、国立天文台のTMT推進室と仙台市の天文台から評価されます。評価の視点は、2つの機関で異なります。TMT推進室は、企画が計画の目的や内容を適切に伝えられているか、という観点から評価します。仙台市天文台は、それとは異なり、一般市民向けの企画かどうかという視点から評価します。

もらった評価をもとに企画を修正し、実現にむけて動きます。その際、渉外、広報、予算管理すべてを学生が行います。

その成果は、2月11日に、仙台市天文台で開催されるサイエンスカフェ「次世代超大型望遠鏡がつなぐハワイと宇宙」の同時開催企画として発表されます。

学生が身につける能力は多岐にわたります。

一般的な問題発見・解決能力。バックグラウンドの異なる学生同士でプロジェクトを遂行するためのコミュニケーション能力。

ハワイの歴史や文化、天文学の歴史、宇宙科学の最先端の話題などについての教養も深まったことでしょう。

しかし、おそらくもっとも大事なのは、異なる価値観の摩擦が、この地球上で普遍的であることを体感したことではないでしょうか。ニュースで見る異国の出来事であっても、きっともう「他人事」としては見れないはずです。

アクティブラーニングが理想的な講義のかたちとして持ち上げられる一方で、その成功例は決して多いとはいえません。

「きみせめ」の成功の要因は、ある課題(TMT建設にかかわる科学コミュニケーション)に対して、学生が主体的に解決方法を「選択」すること、そしてその「選択」に対し、公的な場での企画の実行というかたちで「責任」をもつことだと考えます。

でも本当に大事なことは、教員1人ひとりが成長し変化していくことです。学生とよくコミュニケーションを取り、上から目線の講義をやめ、そして、自分の授業を振り返り、改善していくことがどんな理論を学習するよりもまず最初にやるべきことです。