トピックス

脱皮ホルモンが毒物から体を守る エクダイソンとその受容体の成虫期における意外な機能を解明

2025年6月28日『Current Biology』誌に論文掲載および6月30日プレスリリース

2025.06.30

【発表のポイント】

- 昆虫の脱皮を促進するホルモン「エクダイソン」とその受容体「DopEcR(注1)」についてショウジョウバエ成虫を使って研究しました。

- 重金属などの毒を含んだ餌を摂取すると、エクダイソンが腸に発現するDopEcRに作用し、解毒を促進することを明らかにしました。

- 同時に、エクダイソンは神経系に発現するDopEcRに作用し、毒を含んだ餌の摂取を抑制することがわかりました。

- エクダイソンが腸と神経系という二つの異なる組織に作用し、協調的に毒物に対する生体防御を行う仕組みが明らかになりました。

- 他の昆虫種や環境毒への応答、さらには哺乳類におけるホルモン・行動制御の比較研究などへの発展が期待されます。

【概要】

昆虫の脱皮を促すホルモン「エクダイソン」は、すでに脱皮を終えた成虫でも分泌されており、近年その新たな役割が注目されています。

学際科学フロンティア研究所の市之瀬敏晴准教授らのグループは、成虫期のエクダイソンが毒物から体を守る重要な役割を果たしていることを明らかにしました。このホルモンはDopEcRという受容体を介して、腸では解毒遺伝子の発現を促し、神経系では毒を含む餌を避ける行動を引き起こしていました。つまり、腸と神経におけるエクダイソンとDopEcRによる協調的な働きにより、二段構えの生体防御が実現されていることになります。

本研究成果は、成虫期におけるエクダイソンの機能に新たな視点を加えるもので、害虫制御への応用も期待されます。

昆虫の脱皮を促すホルモン「エクダイソン」は、すでに脱皮を終えた成虫でも分泌されており、近年その新たな役割が注目されています。

学際科学フロンティア研究所の市之瀬敏晴准教授らのグループは、成虫期のエクダイソンが毒物から体を守る重要な役割を果たしていることを明らかにしました。このホルモンはDopEcRという受容体を介して、腸では解毒遺伝子の発現を促し、神経系では毒を含む餌を避ける行動を引き起こしていました。つまり、腸と神経におけるエクダイソンとDopEcRによる協調的な働きにより、二段構えの生体防御が実現されていることになります。

本研究成果は、成虫期におけるエクダイソンの機能に新たな視点を加えるもので、害虫制御への応用も期待されます。

本成果は6月28日、生物学系の学術雑誌Current Biologyに掲載されました。

【詳細な説明】

研究の背景

昆虫の成長に欠かせないホルモン「エクダイソン」は、脱皮を促す働きでよく知られています。しかし、成虫になると昆虫は脱皮しなくなるにもかかわらず、エクダイソンは成虫の体内でも分泌され続けています。成虫期のエクダイソンの機能については、卵形成や求愛行動など一部を除き、多くは不明でした。本研究では、成虫期のエクダイソンとその受容体DopEcR(注1)(Dopamine/Ecdysome Receptor)が、毒物への二段構えの生体防御に機能するという新たな役割を発見しました。

研究の背景

昆虫の成長に欠かせないホルモン「エクダイソン」は、脱皮を促す働きでよく知られています。しかし、成虫になると昆虫は脱皮しなくなるにもかかわらず、エクダイソンは成虫の体内でも分泌され続けています。成虫期のエクダイソンの機能については、卵形成や求愛行動など一部を除き、多くは不明でした。本研究では、成虫期のエクダイソンとその受容体DopEcR(注1)(Dopamine/Ecdysome Receptor)が、毒物への二段構えの生体防御に機能するという新たな役割を発見しました。

今回の取り組み

東北大学 学際科学フロンティア研究所の市之瀬敏晴准教授らの研究チームは、ショウジョウバエを用いた実験により、成虫期のエクダイソンが毒物の摂食の回避と体内解毒の両面で重要な役割を果たしていることを明らかにしました。まず、Capillary feeding assay(CAFEアッセイ)(注2)という手法を用い、有害な重金属イオンである銅イオンを含む餌と含まない餌の両方を自由に食べることのできる環境を用意し、ショウジョウバエの摂食行動を詳細に観察しました。

その結果、野生型のハエは銅を含む餌を避ける一方で、エクダイソンを合成できない変異体(注3)やDopEcRの変異体では有害な餌を避けることができず、わずかな量の毒でも致死的となることがわかりました。さらに、DopEcRの働きを特定の臓器で阻害する実験(注4)により、エクダイソン-DopEcRシグナルが腸と神経系で異なる役割を担っていることが明らかになりました。具体的には、腸の細胞では銅の摂取に伴い、金属イオンや活性酸素の無毒化を行うメタロチオネイン(注5)という遺伝子群の発現が促進されていました。一方、神経系では銅を含んだ餌の摂食行動そのものを抑制する作用がみられました。この仕組みは、銅イオンだけでなく、様々な毒性物質や、コカイン、エタノール、覚醒剤など依存性薬物の摂取を抑制する可能性があり、毒物・依存性薬物全般に対する防御システムの構築に向けた新たなアプローチが示されました。

東北大学 学際科学フロンティア研究所の市之瀬敏晴准教授らの研究チームは、ショウジョウバエを用いた実験により、成虫期のエクダイソンが毒物の摂食の回避と体内解毒の両面で重要な役割を果たしていることを明らかにしました。まず、Capillary feeding assay(CAFEアッセイ)(注2)という手法を用い、有害な重金属イオンである銅イオンを含む餌と含まない餌の両方を自由に食べることのできる環境を用意し、ショウジョウバエの摂食行動を詳細に観察しました。

その結果、野生型のハエは銅を含む餌を避ける一方で、エクダイソンを合成できない変異体(注3)やDopEcRの変異体では有害な餌を避けることができず、わずかな量の毒でも致死的となることがわかりました。さらに、DopEcRの働きを特定の臓器で阻害する実験(注4)により、エクダイソン-DopEcRシグナルが腸と神経系で異なる役割を担っていることが明らかになりました。具体的には、腸の細胞では銅の摂取に伴い、金属イオンや活性酸素の無毒化を行うメタロチオネイン(注5)という遺伝子群の発現が促進されていました。一方、神経系では銅を含んだ餌の摂食行動そのものを抑制する作用がみられました。この仕組みは、銅イオンだけでなく、様々な毒性物質や、コカイン、エタノール、覚醒剤など依存性薬物の摂取を抑制する可能性があり、毒物・依存性薬物全般に対する防御システムの構築に向けた新たなアプローチが示されました。

今後の展開

本研究により、エクダイソンは幼虫期に限らず、成虫期においても腸と神経系を協調的に制御し、生体を毒から守る「統合的な防御ホルモン」として機能していることが明らかになりました。このように時期によって機能が大きく変化するホルモンは我々ヒトにおいても知られており、例えば、代謝を制御することで知られる甲状腺ホルモンは、胎児・乳児期には脳の発達に不可欠な役割をもつことが知られています。時期や文脈によるホルモンの使い分け機構は、限られたリソースを最大限活用するための生物の工夫でもあるといえます。

興味深いことに、甲殻類では有害物質の体内蓄積により脱皮が促進され、毒を古い外骨格と共に体外に脱ぎ捨てるという現象が報告されています。エクダイソンが脱皮と解毒の両方を制御するようになった背景には、こうした進化的由来があるのかもしれません。さらに、一部の植物にはエクダイソンに類似した構造をもつ「フィトエクダイソン」と呼ばれる化合物が含まれています。本研究の結果から、フィトエクダイソンはDopEcRを介して草食性昆虫の摂食を抑制し、結果的に植物を保護する役割がある可能性が考えられます。

こうした知見は、農業における害虫制御の行動抑制といった応用にもつながる可能性があります。今後は、他の昆虫種や環境毒への応答、さらには哺乳類におけるホルモン・行動制御の比較研究などへの発展が期待されます。

本研究により、エクダイソンは幼虫期に限らず、成虫期においても腸と神経系を協調的に制御し、生体を毒から守る「統合的な防御ホルモン」として機能していることが明らかになりました。このように時期によって機能が大きく変化するホルモンは我々ヒトにおいても知られており、例えば、代謝を制御することで知られる甲状腺ホルモンは、胎児・乳児期には脳の発達に不可欠な役割をもつことが知られています。時期や文脈によるホルモンの使い分け機構は、限られたリソースを最大限活用するための生物の工夫でもあるといえます。

興味深いことに、甲殻類では有害物質の体内蓄積により脱皮が促進され、毒を古い外骨格と共に体外に脱ぎ捨てるという現象が報告されています。エクダイソンが脱皮と解毒の両方を制御するようになった背景には、こうした進化的由来があるのかもしれません。さらに、一部の植物にはエクダイソンに類似した構造をもつ「フィトエクダイソン」と呼ばれる化合物が含まれています。本研究の結果から、フィトエクダイソンはDopEcRを介して草食性昆虫の摂食を抑制し、結果的に植物を保護する役割がある可能性が考えられます。

こうした知見は、農業における害虫制御の行動抑制といった応用にもつながる可能性があります。今後は、他の昆虫種や環境毒への応答、さらには哺乳類におけるホルモン・行動制御の比較研究などへの発展が期待されます。

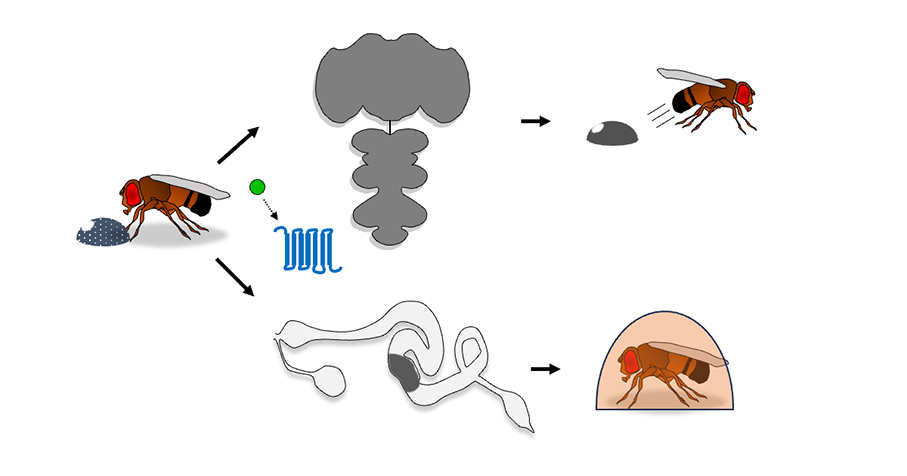

図1. 本研究で示されたモデル。毒の摂取によりエクダイソンが神経系と腸のDopEcRに作用し、毒物の忌避行動と解毒をそれぞれ促進する。

【謝辞】

本研究は、以下の機関からの資金提供を受けて実施されました。科学研究費助成事業:21K06369、21H05713、22KK0106;科学技術振興機構(JST):JPMJSP2114;上原記念生命科学財団;武田科学振興財団。

本研究は、以下の機関からの資金提供を受けて実施されました。科学研究費助成事業:21K06369、21H05713、22KK0106;科学技術振興機構(JST):JPMJSP2114;上原記念生命科学財団;武田科学振興財団。

【用語説明】

注1. DopEcR(Dopapmine/Ecdysone Receptor): エクダイソンとドーパミンの両方が作用することのできるG-タンパク質共役型の受容体。タンパク質のリン酸化などを介して細胞内に情報を伝える役割をもつ。ちなみに、エクダイソンが脱皮を誘導する際には別の受容体EcR(Ecdysone Receptor)に作用する。

注2. Capillary Feeding assay (CAFE assay):昆虫の摂食量を測定するための実験手法。毛細管現象を使って液体の餌を含ませたガラス管を昆虫に提示し、摂食に伴う液面低下を測定することで摂食量を定量する。

注3. 変異体:ゲノムDNA配列の変異により特定の遺伝子の機能が改変または阻害された個体のこと。

注4. DopEcRの働きを特定の臓器で阻害する実験:トランスジェニック技術によってマイクロRNAという分子を発現することにより、DopEcRの発現を特定細胞で阻害した。

注5. タンパク質の一種で、チオール基をもつシステイン残基を多く有する。チオール基によるラジカル分子の無毒化や、重金属イオンとの結合能をもつ。

注1. DopEcR(Dopapmine/Ecdysone Receptor): エクダイソンとドーパミンの両方が作用することのできるG-タンパク質共役型の受容体。タンパク質のリン酸化などを介して細胞内に情報を伝える役割をもつ。ちなみに、エクダイソンが脱皮を誘導する際には別の受容体EcR(Ecdysone Receptor)に作用する。

注2. Capillary Feeding assay (CAFE assay):昆虫の摂食量を測定するための実験手法。毛細管現象を使って液体の餌を含ませたガラス管を昆虫に提示し、摂食に伴う液面低下を測定することで摂食量を定量する。

注3. 変異体:ゲノムDNA配列の変異により特定の遺伝子の機能が改変または阻害された個体のこと。

注4. DopEcRの働きを特定の臓器で阻害する実験:トランスジェニック技術によってマイクロRNAという分子を発現することにより、DopEcRの発現を特定細胞で阻害した。

注5. タンパク質の一種で、チオール基をもつシステイン残基を多く有する。チオール基によるラジカル分子の無毒化や、重金属イオンとの結合能をもつ。

【論文情報】

タイトル:Ecdysteroid-DopEcR signaling in neuronal and midgut cells mediates toxin avoidance and detoxification in Drosophila

著者:西塔心路、菅野舞、谷本拓、市之瀬敏晴

*責任著者:東北大学学際科学フロンティア研究所、准教授、市之瀬敏晴

掲載誌:Current Biology

DOI:10.1016/j.cub.2025.06.023

URL: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00752-3

タイトル:Ecdysteroid-DopEcR signaling in neuronal and midgut cells mediates toxin avoidance and detoxification in Drosophila

著者:西塔心路、菅野舞、谷本拓、市之瀬敏晴

*責任著者:東北大学学際科学フロンティア研究所、准教授、市之瀬敏晴

掲載誌:Current Biology

DOI:10.1016/j.cub.2025.06.023

URL: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00752-3

プレスリリース:

東北大学

東北大学生命科学研究科